柏林五日

菩提树下大街

以前住过的小区号称德国风格,门口的墙上挂着一个超大的Unter den Linden标志。

直到这次真的来了柏林,才知道它是指的东西横贯柏林市中心的一条大道。中文一般译作“菩提树下大街”,但德语里的 Linden 实际是椴树。

据说菩提树的叫法受了日文翻译影响(尤其与森鸥外的小说相关),就像日文里长颈鹿=麒麟、胡萝卜=人参那样。虽然汉语里属于误译,菩提树一词听上去确实比椴树更有逼格。

这条大街西起勃兰登堡门、东到电视塔。老实讲,道路尺度有点过于宽阔,路边装饰也缺少公园喷泉花园和很多气派建筑的簇拥,观感上不如香榭丽舍那么耐看。

我们从勃兰登堡门出发,不远处的国会大厦如今顶着一个玻璃穹顶,多半是因为原来的穹顶被炸没了;这里也正是当年苏联摆拍插红旗的地方。

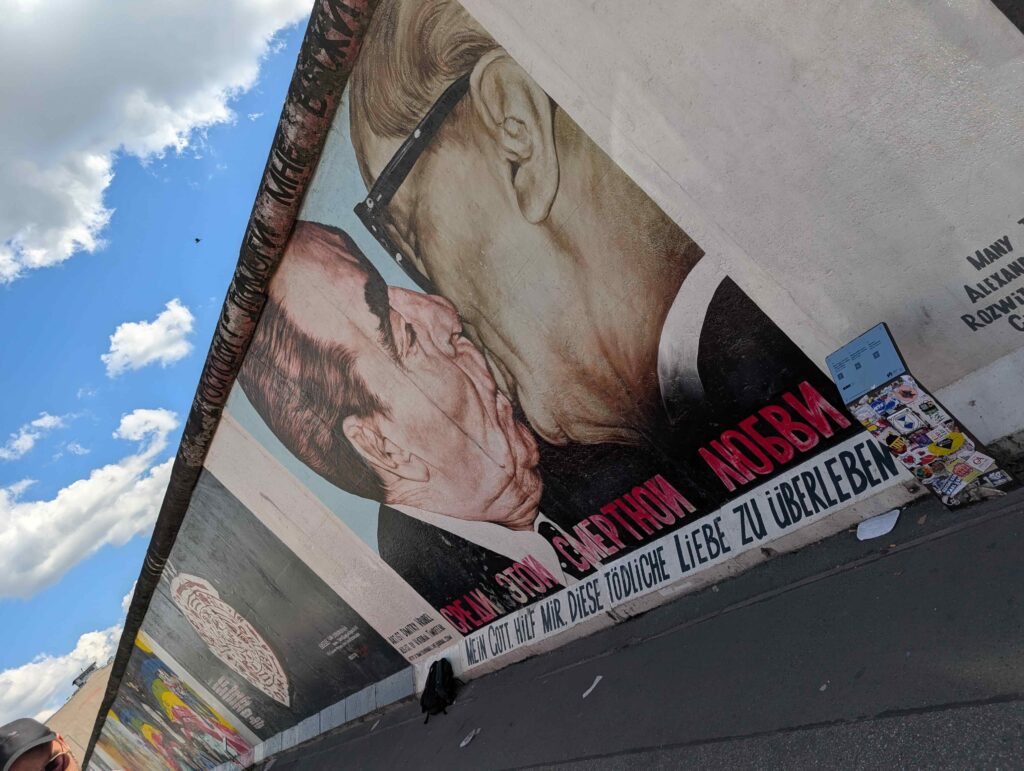

勃兰登堡门的西边就是西柏林,当年的柏林墙正是从这里经过。如今墙体只保留了一小段作为纪念,其余的地方则用地上的一条双排砖块来标示墙的走向。走在这里,能清楚感受到那道曾经分割城市、家庭和世界格局的“铁幕”,即便它已不复存在,仍然让人心头一紧。

这里也曾见证或引发过冷战史上的几次重要演讲。1963 年,美国总统约翰·F·肯尼迪(JFK)曾在西柏林市政厅庄严宣布:“Ich bin ein Berliner”(“我也是个柏林人”),表达对修建柏林墙的不满、对西柏林市民的声援和与自由世界站在一起的立场。1987 年,总统罗纳德·里根又在勃兰登堡门前面对苏联发出呼吁:“Mr. Gorbachev, tear down this wall!”(“戈尔巴乔夫先生,把这堵墙拆掉吧!”)。两次演讲都成为冷战史上的经典场景,而柏林也因此被钉在了20世纪世界格局的中心。

今天站在这里,看着勃兰登堡门下穿梭的人群,很难想象几十年前它曾是高墙和铁丝网的象征。墙没了,砖线却依旧提醒人们:柏林曾经真实地被一分为二,而这段历史离我们并不遥远。

勃兰登堡门两侧就是当年占领柏林的美、英、法大使馆,走几步就是俄罗斯大使馆,再往前是柏林的一些老牌博物馆与柏林洪堡大学。走进大学,墙上刻着的却是一句马克思的名言:

“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于要改变世界。”

想起来曾经面试一个实习生,她说自己在柏林大学交流过,追问到底是洪堡柏林大学还是自由柏林大学时竟答不上来。

毕竟这俩原本是一所大学,只是在东西分治时分开(有点像清华/中央/交通/中山那种分化的感觉),统一后也没再合并。

沿着大街继续往前就是博物馆岛,上面有好几个博物馆,还有个很大的洪堡论坛。这里的前身是东德的共和国宫(相当于中国的人民大会堂),当年是把原本的皇宫拆了才兴建的;统一之后发现建筑里大量使用了石棉,只得再拆。如今新建成的洪堡论坛用途也并不算特别明晰,内部集合了几个不同主题的博物馆。岛上还有一座很气派的教堂(柏林大教堂),外观非常震撼。

我要去看的东德博物馆在博物馆岛的东边。

博物馆

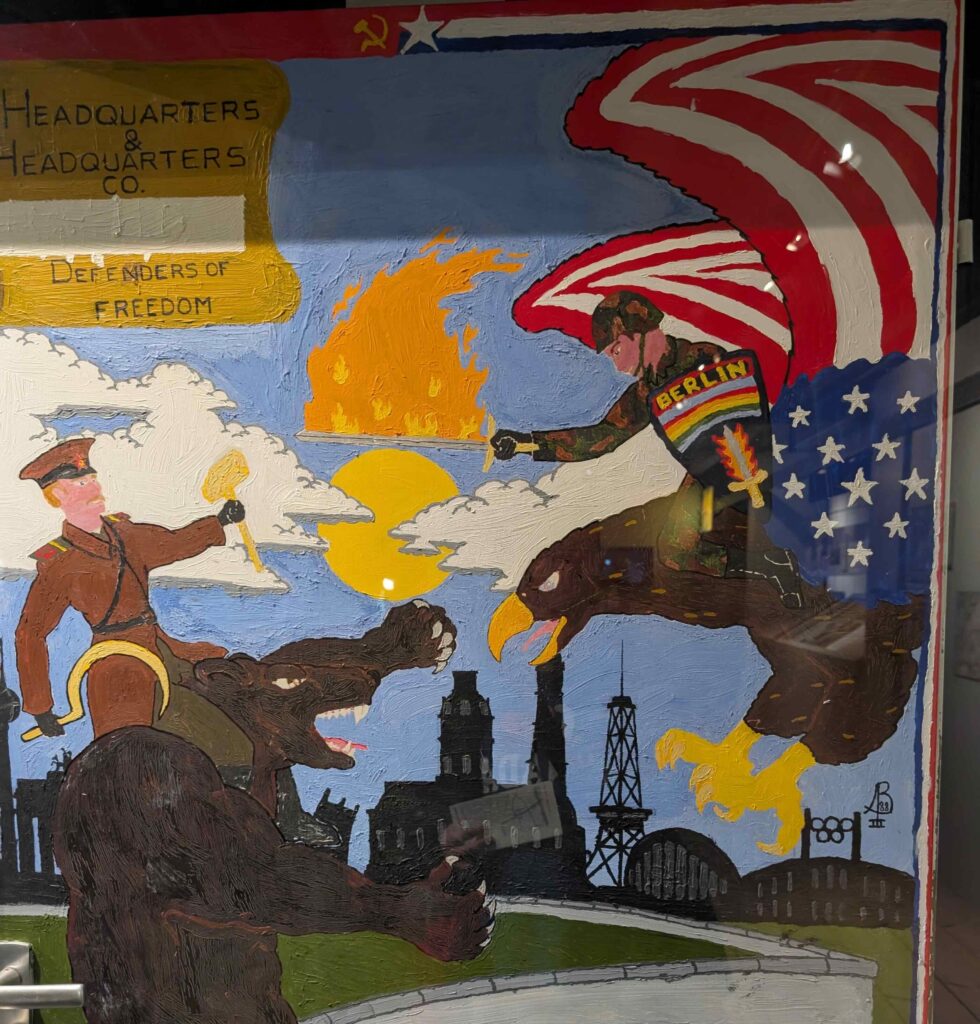

我此行主要是去看东德博物馆,一个私人背景的博物馆,号称保留了很多东德物件,能把你带回那个已经消失的共产国家。

据说在当年的共产阵营里,东德生活水平最高,毕竟紧贴西德,需要撑门面。有点像一开始北朝鲜/南韩的对照,当然苏联对北朝鲜没有对东德这么上心。

实际看下来,东德人民吃饱穿暖完全没问题,比某些现在还在闹饥荒的同类国家强太多,而且国家保障所有人都有工作,至于是否是有意义的工作就不得而知。

像中国的红领巾,东德也有蓝领巾,还有类似共青团的青年组织。

除了在苏联的推动下由德国社会民主党和德国共产党合并成统一社会党的执政党之外,也设有一堆参政议政党,比如基督教民主联盟、自由民主党、民主农民党等。它们都被纳入“国家阵线”的框架内,表面上代表不同群体,实际上完全听命于执政党。说了不算、不能当一把手,但当二三把手的话升得挺快。这也是当年的政治现实。

至于吃不到香蕉(西德人还嘲笑那些跑来抢香蕉的东德人)、买辆汽车要等16年之类的事,就别要求太高了。

更关键的是,建国初期东西德之间确实一度未设严格阻拦,很多人享有相对自由的流动方式。据统计:1945 年至 1961 年柏林墙修建前,有约 350 万人逃离东德前往西部,这相当于东德当时总人口的20%。虽然不是一下子跑了这么多人,但这场人口出走确实严重冲击了东德的稳定与经济,特别是东德受过高等教育、有着特殊技能和才华的人群走了很多。

更麻烦的是柏林本身就被一分为二,很多东柏林人只要走到西柏林,就等于进入西德,逃离机制便如此触手可及。因此,东德政府在1961年采取了极端手段,在城中修建柏林墙,用高墙、铁丝网和机关枪物理隔断两侧。最终在1961年至1989年墙存在期间,至少有 140 人在逃亡过程中被射杀、意外死亡或自杀 。而如果不从西柏林而从其他地方逃往西德,可能会被东德在边界位置埋的地雷炸飞。

现在在东德博物馆,你可以买上一小块柏林墙,作为历史的纪念。毕竟这墙有150公里之长,环绕整个西柏林。看起来是监禁西柏林的墙,禁锢的却是另一边的人。

中间苏联和东德政府曾一度尝试切断西德通往西柏林的陆路通道,希望以此收复这座西方控制的城市。历史上,这就是著名的柏林封锁。从 1948 年 6 月 24 日至 1949 年 5 月 12 日,苏联封锁了包括铁路、公路和水运在内的所有陆上通道,试图通过饥饿与切断补给来挤压西柏林,迫使其投向东德 。

对此,西方盟军迅速反应,展开了规模惊人的柏林大空运。从1948 年 6 月 26 日起至 1949 年 9 月 30 日,空运成为唯一维系西柏林民生的方式 。在高峰时期,平均每天有上百架飞机起降,甚至出现每 45 秒就有一架飞机着陆。

这场行动持续了约 15 个月,盟军共完成超过 278,000 架次航班,运送了超过 230 万吨物资,其中绝大多数是煤炭等生活必需品。这被认为是现代史上最大规模的人道救援行动之一。

因此,一直到东德灭亡,资本主义的西柏林始终顽强地存在于社会主义阵营的包围圈中,像一座孤岛般与西方保持紧密联系。它的存在不仅是一种政治象征,更是冷战对峙格局下最直接的现实。

东西柏林至今看着仍不一样。

东柏林的很多片区,放眼望去就像俄罗斯电影里的画面,甚至更像过去的北京。一排排简单的火柴盒房子,笔直却单调的街道,墙面上没有装饰,路上少见悠闲散步的人群。那种空旷和寡淡,本身就是一种制度化的美学。功能高于舒适,统一压倒个性。据说过去在东柏林,只有国家领导每天上下班路过的地方才会好好修缮粉刷,其他地方的建筑就保持着被战争损毁、被酸雨侵蚀的统一灰色。

这种苏联式的城市景观,不只是物理空间的产物,更是一种意识形态的体现。它强调集体高于个人、实用大于享受。房子只是用来居住的方盒子,街道只是用来通行的笔直走廊。人们在这样的环境里,很难滋生出随便走走、看看风景的心情。城市像是被简化成了一个生活的容器,没有娱乐、没有消费、没有过多色彩。

相比之下,西柏林的街区多了些“德国味”,石墙、尖顶和拱窗,厚重对称,有点像青岛老城区的德式洋房。哪怕不算华丽,却能让人感觉生活里还有一点温度和风致。也正因如此,东西柏林的对比不只是建筑层面的差异,更像是两种制度下对生活本身的定义差异。一边是被规训的日常,一边是自由社会的多样性。

但必须承认,两边有特色的历史建筑并不多:二战末期盟军基本把柏林炸没了,和东京有点像。对二战以前的历史有兴趣的人可能不该把希望寄托在柏林。甚至看过有些人的游记,建议来欧洲的话先来德国,然后再去法国意大利这些充满历史趣味的地方,不然反过来恐怕会觉得无趣。

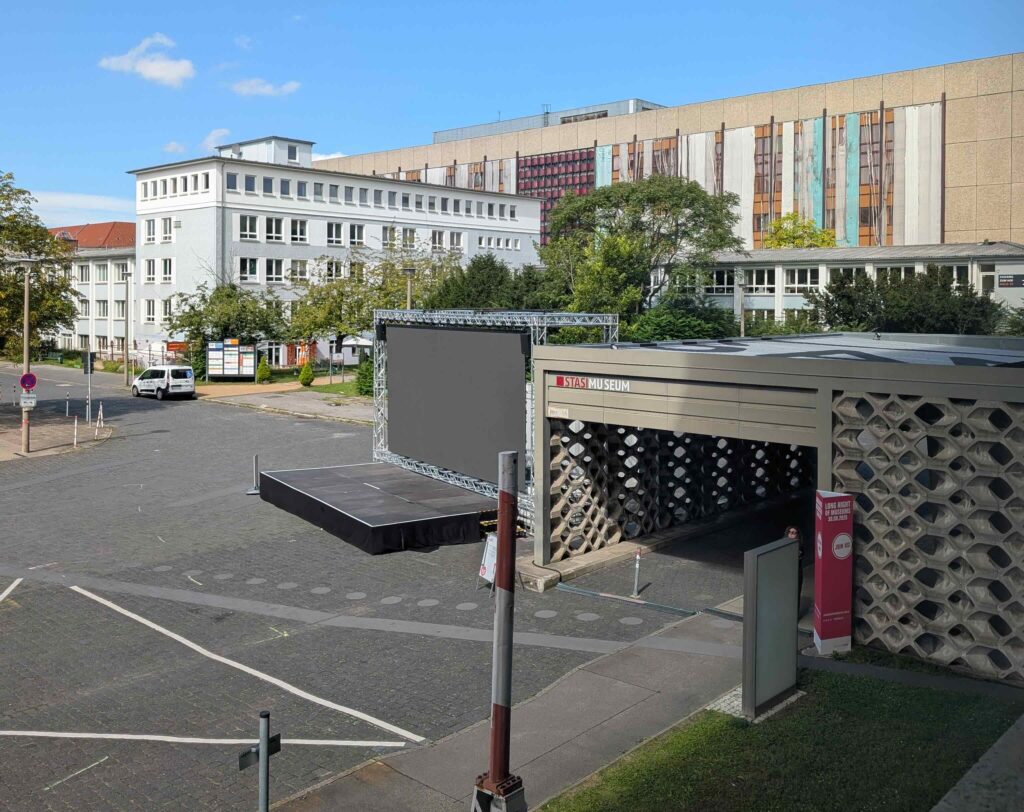

不过我本来就是奔着东德特色来的。另一个东德的特色来自史塔西(东德国家安全部的别称)。因为如今不再运作,总部对外开放。足足55栋建筑,里头保存着东德几乎所有人的秘密档案。很多人直到翻档案才知道,身边那些朝阳大妈式热心邻居,甚至亲戚朋友,曾经都在偷偷为史塔西工作,监视你的一举一动,并且偷偷举报给了组织。

史塔西不仅是秘密警察,还可以改变法院判决,真的能让一个人人间蒸发。现在东德人可以去查当年自己的档案。

史塔西博物馆就在过去国家安全部的大楼里,气质特别像国内那种老政府机关:走廊、门牌、家具都带着强烈的怀旧感和熟悉感,虽然这是另外一个国家。站在那里,很容易想起当年那些气势汹汹不可一世用鼻孔看人的领导,不知如今在牢里还是已作古。而即便史塔西如此强大,最终也没能阻止东德的灭亡。

除了史塔西博物馆,这几天我还看了盟军博物馆、东德博物馆、间谍博物馆。除了史塔西以外,其他都没什么意思,尤其那些私人办的博物馆,明显更像在骗钱(不过也不贵)。

而大型公立博物馆也缺乏亮点。刚从巴黎过来,名家名作多在那边。想一想也合理:德国战败时,早年抢来的艺术品恐怕不是毁于战火、下落不明,就是已经归还了。柏林可能真的没必要安排太长时间来逛博物馆。

我游览了柏林许多地方,除了博物馆,我对位于柏林西部的蒂尔加滕(Tiergarten)情有独钟。这片广阔的绿地原本是皇家狩猎场,如今转变为一座充满野趣的中央公园。林间繁茂,草地广袤,仿佛天然氧吧,让人心情瞬间放松。

园内的纪念雕像尤具文化厚度:像是贝多芬-海顿-莫扎特纪念碑(1904年,由西继兄弟创作),纪念三位伟大作曲家,也展示了德国人对古典音乐的尊重;歌德纪念碑矗立于林中,自1880年起便向这位德国文学巨擘致敬;此外这里还有瓦格纳雕像,表现出德国音乐文化的一脉相承。

然而,在这片诗意与文化并存的公园里,一处明显的冲突场景也在中央显现:苏联战争纪念碑。这座建于1945年的纪念碑,正位于公园中央偏东,周围陈列着苏制T-34坦克和红军士兵雕像,纪念在柏林战役中牺牲的苏联战士。苏联倒台前,尽管柏林已统一,但这些印记才真正归还给德国。

漫步其间,你一边能领略德国文化的雕塑艺术典雅,一边又看到冷战遗留下来的军事标记,形成强烈的视觉与情感对比。蒂尔加滕不仅是休闲放松的绿地,更像是一块浓缩柏林历史与当代的镜子,一面展示艺术沉淀,一面显露政治沉疴。

柏林印象

虽然贵为首都,但柏林恐怕并不是德国真正的经济或文化中心。德国的金融与商业重心在法兰克福,文化氛围和艺术创意则往往让人联想到慕尼黑或汉堡。柏林的核心角色更多是政治舞台。这里是政府、议会、各类国际组织与大使馆的聚集地。城市的节奏也因此显得不一样,日常谈论的话题往往带着政治意味,而不像别的城市那样充满生意经或文化消费的气息。

不过,生活成本却意外地低。和瑞士相比,柏林的酒店与餐饮价格几乎可以低一半。咖啡馆的价格算不上奢侈,路边小吃也实惠。也正因此,许多年轻人和艺术家选择留在这里,并不是因为这里有多富裕,而是因为便宜和自由带来的生活空间。

但这座城市的整体气质也和葡萄牙的“松弛感”不同。里斯本街头的慵懒是阳光下的惬意,而柏林则更像一种“无可奈何的没事干”。统一以后,东德经济一直拉后腿,许多旧城区失业率高企、机会稀缺。听说很多人甚至怀念共产时代,至少那时不用受西德人冷眼。我自己就亲眼看到过有人举着镰刀斧头旗在街头散步。

从精神面貌上看,柏林人有一种“穷乐呵”的气质:明知道钱包不鼓,但只有在找乐子这件事上绝不含糊。夜晚尤其热闹,柏林以电子舞曲(EDM)和蹦迪文化著称。这里的夜店从午夜才开始热闹,一些著名的俱乐部甚至要排队数小时才能进去。虽然我没有亲身去夜店,但连坐出租车时司机放的都是节奏强烈的电子音乐。白天走在街头,尤其是一些历史名胜附近,也能听到高音量外放的劲爆舞曲,那种喧闹劲甚至比广场舞还吵。

柏林交通

柏林的基础设施有点拉垮。我去的新机场柏林勃兰登堡机场 BER就是典型案例。原本上世纪末就筹划,结果拖了十几二十年才建好,期间不断传出工期延误、预算超支、消防系统不达标等笑话,直到 2020 年才真正启用。对一国首都而言,这种节奏显得很难想象。

市内的地铁(U-Bahn)网络也谈不上发达。原因很多:分裂时期,西柏林资源有限,没法大兴土木扩建;东柏林则担心有人沿着原有地铁隧道逃跑,对地下交通系统采取了严格限制,甚至有西柏林的地铁途径东柏林时在地铁站和隧道口派出重兵把守。历史遗留问题延续至今,让柏林的地铁不像巴黎、伦敦那样密集。车站普遍比较老旧,标识和换乘指引也稍显混乱,有时候甚至像是“半成品工程”。

相比之下,S-Bahn倒是很好用。虽然外观上和地铁差不多,但其实是市郊铁路,线路四通八达,覆盖面比 U-Bahn 更广,速度也快很多。坐在车厢里,常常能看到车窗外切换的城市与郊区风景,效率与便利性都令人满意。

而且德国和瑞士一样,轨道交通没有闸机,完全靠乘客自觉买票,而且德国还要用验票机自行验票,否则还是算逃票。偶尔会有工作人员抽查,一旦查到逃票罚金很高。我在柏林几天并没有遇到查票的情况,但依然自觉买票,心里也更踏实。这种基于信任的系统,既节省了大量基础设施成本,也让乘车过程更顺畅,没有上下班高峰时的闸机拥堵。

柏林饮食

德国菜给人的第一印象就是简单直接、分量巨大。和法国人追求精致摆盘、意大利人讲究层次味道不同,德国人的逻辑就是“肉端上来,酒灌下去”,讲究的是实惠和饱腹。走进柏林的餐馆,菜单上几乎绕不开三样东西:香肠、猪肉、酸菜。

香肠的种类非常多,白香肠、红香肠、咖喱香肠……似乎每个地方都有自己的版本。最出名的可能就是咖喱香肠,它是战后柏林的代表小吃:把切段的香肠撒上咖喱粉,淋上番茄酱,看似简单,却能立刻填饱肚子。烤猪手则是德国餐桌上气势最足的硬菜,外皮烤得酥脆,里面是扎实的瘦肉和油脂,通常配上一大堆酸菜和土豆泥,既解腻又能填饱胃。猪排配酸菜则是另一种经典,和啤酒搭配尤其对味。

我本来很爱吃肉,第一天抵达柏林就兴冲冲地点了一个德式全套:咖喱香肠、烤猪手、猪排配酸菜,再来一大杯啤酒。结果吃到一半就发现分量完全超出预期,油脂和淀粉带来的厚重感让我直接吃顶。那顿饭之后,我对德国菜的热情一下降了很多。接下来几天,每次翻开菜单,看到那些重复出现的香肠和猪肉,胃口都自动减半。直到最后一顿,我也没再碰德国菜。

德国菜可能不追求精美的呈现,而是强调直接的满足感。对喜欢啤酒和重口味的人来说,这是天堂:黄昏时分,许多德国人手里拿着大杯啤酒,配几根香肠,就能过上一顿愉快的晚餐。但对旅人而言,尤其是像我这样第一天就上强度的人,确实有点“招架不住”。

回想巴黎的餐桌,是精致的鹅肝、排布细致的甜点和红酒;里斯本的餐桌,是朴实的蛋挞和炸鳕鱼丸子,带着海边的清爽。而柏林的餐桌则是赤裸裸的能量补给,更像是要在寒冷的气候和辛苦的劳作后,迅速恢复体力的解决方案。它不讲究浪漫,也不在意摆拍,只要能让人吃饱喝足就好。

写在最后

五天走下来,我对柏林的感受挺复杂:它不是欧洲最好看的城市,也未必是最有“文物密度”的地方;但它最能直面 20 世纪。热战与冷战、分裂与统一、监控与逃离,都在这座城市留下了真实而粗粝的痕迹。消费便宜、夜生活旺盛、历史沉重、政治常在。也因此,柏林或许不必安排太长,但很值得亲眼看一次。

柏林的特别之处在于,它并不是一座“美丽”的城市,而是一座“真实”的城市。它没有巴黎的浪漫、没有瑞士的仙境美景、没有里斯本的松弛自由,但它承载了人类近代史最浓墨重彩的一章。站在勃兰登堡门下,能想象墙体曾经隔开的亲人;走进史塔西总部,能感受到无孔不入的监控;穿行在东柏林的灰色街区,又会突然遇见一面满是涂鸦的墙,写满年轻人对自由的渴望。这种强烈的对比,正是柏林的魅力。

它的贫瘠和粗糙,反而让人能更清楚地看到政治如何塑造城市。柏林是德国的首都,却不是经济重心;它是文化的先锋,却少有古迹。它的张力来自于矛盾:低消费与高政治分量并存、肃穆的历史与躁动的夜生活并存、制度化的灰色与街头的创造力并存。

也许柏林并不会让人一见倾心,但它一定会让人过目难忘。这是一个需要带着问题、带着历史感去体会的城市。走过柏林,仿佛走了一遍20世纪。